「面倒くさいや厄介なこと」の上位版用語として、関西弁の「しんどい」が標準語化しつつあるなぁと感じる最近

— Osaka-Subway.com/鉄道プレス (@OsakaSubwaycom) March 25, 2022

最近、「しんどい」という用語をよく見るようになりました。

といっても、関西住みの私からすると日常的に触れる言葉ではあります。

「しんどい」は関西方言で、「だるい」「疲れている」「難儀なこと」という軽い意味~結構重い意味まで関西では日常的に使われます。例えば

・体がしんどい(体がだるい)

・仕事し過ぎてしんどくなってきた(仕事のし過ぎで疲れてきた)

・しんどい仕事(難儀で難しい仕事)

…といった具合。

ただ、日常会話や関西系メディアにでも触れない限り、ネット上であまり見ない言葉でした。

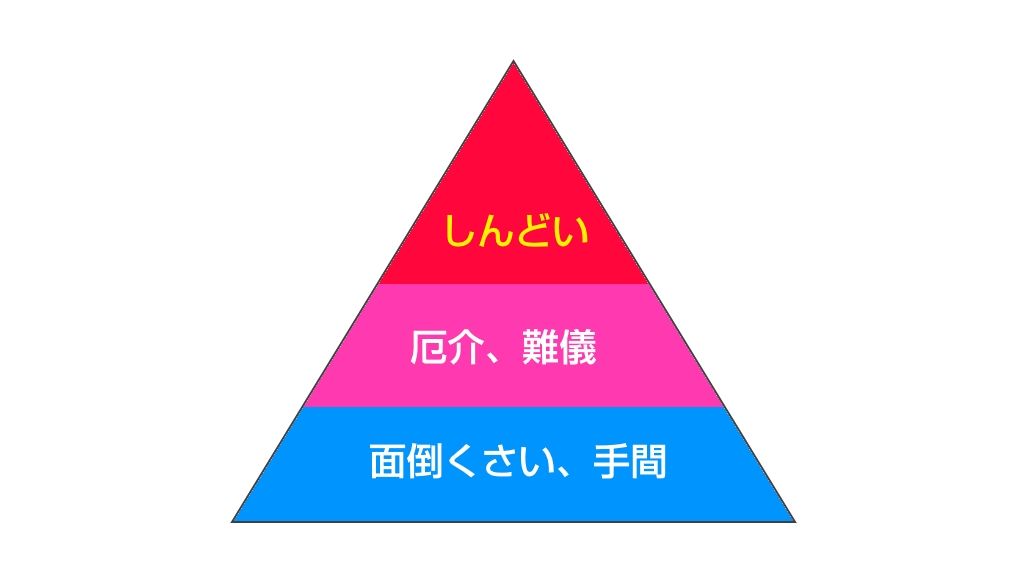

上級用語として

ところが、2020年~21年頃から頻繁に「しんどい」を見るようになりました。

しかも「難儀なこと」「労力がかかること」の上級版の言葉として使われている感じがあるのです。

図にするとこんな感じ?

先日書いた「プロセスエコノミー」の調べものをしているときにも、テック系の記事で

もはや完成形で差をつけるのってしんどい。そんなことを感じたことはありませんか? このような人もモノも埋もれる時代の新しい稼ぎ方が、プロセス自体を売る「プロセスエコノミー」です。

出典:https://signal.diamond.jp/articles/-/825

という書き方をされていました。

好意的な「しんどい」も

一方、いつもお世話になっているめざくらさんからはこんな意見も。

しんどい、嬉しい意味でも使ってしまうな…

好きすぎてしんどいとか— ♏愛桜氏♏ (@Mz9rs) March 25, 2022

先程とは打って変わって、好意的な「しんどい」の用法が出てきました。

これは2018年頃によく使われた言い回し「好きすぎてつらい」の言い換え言葉と思われます。

日本語は、4音で1セットだと言葉の感じ的に気持ちが良くなるので、

好きすぎて(5音)つらい(3音)

よりも

好きすぎて(5音)しんどい(4音)

の方が、よりその理想に近づけるということになります。

自然発生的に「しんどいの方がなんとなく音的に心地良いよね」というのを実感しているのかもしれません。

ちなみに

https://twitter.com/IamUaccaNai/status/1507281380342136834言語をよく研究されているチャイシーさんによると、こういう好意的な「しんどい」の使い方は平安期からある言い回しなのだそうで、「はづかし」という言語が源流としてあるとのこと。

1000年前の言葉の使い方を、知らず識らずの間に現代人が受け継いでいるところに不思議さを感じます。

関連リンク

コメント